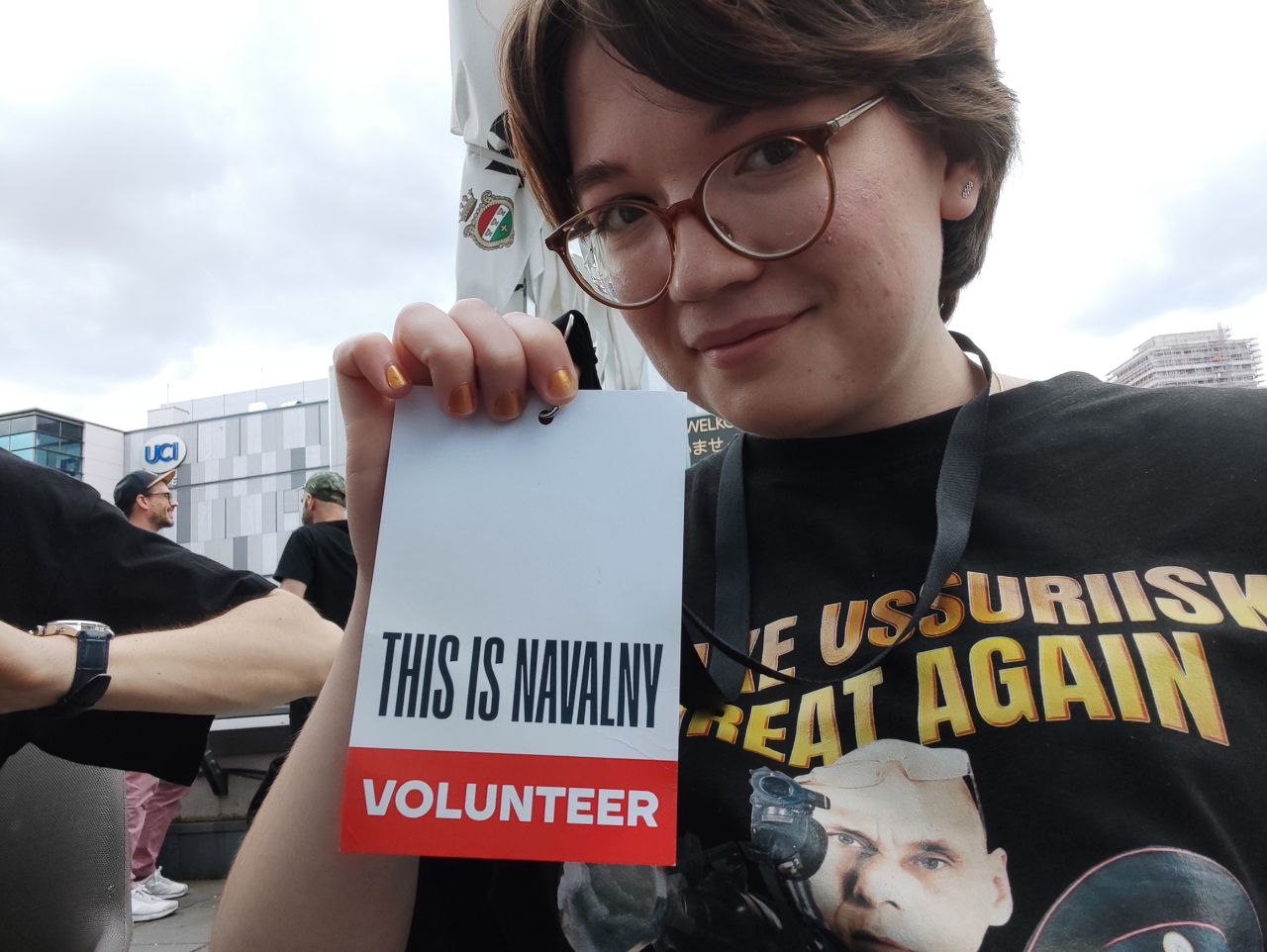

Политическая активистка и волонтёрка «Команды Навального» из города Владимира София Калинина с 2016 года живёт в Европе. Её семья занимается малым бизнесом и решила эмигрировать из России, потому что «из-за коррупции и бюрократии во Владимире мало перспектив».

Сейчас Софья обучается в университете Парижа (Université Paris Saclay), изучает медицину и нейробиологию. Вместе с тем, она принимает участие в политических акциях, митингах против российского вторжения в Украину, в поддержку ЛГБТК+ и прав женщин.

В интервью «Доводу» Софья рассказала о системе образования во Франции, об особенностях учёбы на медицинском направлении, о нейробиологии, искусственном интеллекте и будущем науки. Это продолжение нашего разговора, предыдущая часть интервью доступна по ссылке.

– Привет, Софья! Расскажи, как вообще в целом поступить в университет во Франции человеку из России?

– Для граждан России, которые закончили школу в РФ, процесс поступления полностью проходит через онлайн-платформу Campus France, так как Россия подписала соглашение с Францией, и оно до сих пор действует. Я лично проходила не через эту процедуру, потому что я закончила школу в Словении. И несмотря на то, что я – гражданка России, я не смогла воспользоваться этой платформой. Однако я знаю людей, которые поступали через неё. В целом довольно удобная платформа. Через неё идёт не только подача заявки на программы в вузе, но можно запросить также и учебную визу.

Что касается каких-то условий для поступления. Во-первых, это законченная в России школа. Насколько я знаю, решение о зачислении приходит ещё до баллов по ЕГЭ после 11 класса. Поэтому смотрят только аттестат и оценки в школе. Желательно, конечно, иметь оценки получше, но вообще многие поступают и не с самыми хорошими баллами, особенно на те программы, где нет большой конкуренции.

Во Франции часто бывает так, что конкуренция начинается только после 1 курса в вузе. На медицинский факультет, например, берут абсолютно всех, а конкурс проходит уже по результатам первого года обучения.

– А как устроена сама процедура? Есть ли какое-то собеседование или нужно просто подать документы?

– Необходимо пройти собеседование на платформе Campus France. Оно важно как для получения виза, так и для поступления. На нём речь идёт о мотивации для учёбы во Франции и о наличии финансовых возможностей.

Для поступления также нужен сертификат о знании языка. Для французского, как правило, достаточно уровня B2 (хотя на некоторых направлениях, особенно в магистратуре, можно учиться на английском). То есть здесь довольно низкие критерии, потому что во многих странах требуют C1 (например, в Германии). В целом, этого достаточно. Плюсом я бы посоветовала написать мотивационное письмо и взять какие-то возможно рекомендации. Это необязательно, но может повысить шансы на поступление. Я думаю, имеет большое значение именно заинтересованность человека. Возможно, участие в олимпиадах также будет преимуществом.

– А в чём выражается требование, связанное с финансовым положением?

– Нужно доказать, что ты имеешь как минимум 600 евро в месяц на личные расходы. Что на самом деле является довольно маленькой суммой, если учесть траты обычного человека в Париже. Но доказать требуют именно такую сумму. Это может быть или заработок, или стипендия, или просто сбережения. Тут есть разные способы. Лично у меня, например, не было какого-то постоянного дохода. Я накопила какую-то сумму и просто положила её на счёт, а потом сделала выписку в банке. Многие студенты также ищут подработки, особенно на первых курсах, которые не очень загружены в плане учёбы.

– А как вообще устроена система высшего образования во Франции?

– В целом существует два типа учебных учреждений: Licence (аналог бакалавриата, длится 3 года, после него уже можно поступать в магистратуру) и Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (подготовительный цикл для поступления в Grandes écoles – самые элитные и престижные вузы с очень жестким конкурсным отбором, где обучение длится 5 лет). И во втором случае программа более интенсивна, здесь уже не будет скорее всего времени на подработку. Но на медицинских направлениях всё по-другому, здесь всё более похоже на обычный университет, как в России.

– Расскажи подробнее о своём опыте учёбы на медицинском факультете

– Первый год здесь является общим для всех студентов, которые хотят учиться на медицине, фармакологии и акушерстве, то есть все профессии в сфере здоровья. Учёба делится на 2 семестра. В первом семестре я изучала более теоретические предметы: биология, химия, физика и биостатистика. Во втором семестре уже появились анатомия, фармакология, социология в сфере здравоохранения, английский.

В чём особенность, 1 курс представляет из себя своего рода конкурс. Туда принимают абсолютно всех, даже если у тебя плохие оценки. Но по окончании года по результатам экзаменов уже происходит конкурс, где только около 20% лучших студентов поступают дальше по медицине. По другим направлениям конкурс не такой жёсткий, возможно.

Те люди, которые отсеиваются после 1 курса, имеют несколько вариантов. Раньше можно было только повторить курс и заново сдавать экзамен (то есть терять целый год), но сейчас после недавней реформы добавилась также возможность поступить на второй курс по другому направлению: например, биологии. При этом твои оценки по биологии будут учитываться в конкурсе. То есть ты учишься с остальными студентами биологии и одновременно пытаешься пройти повторно конкурс. И если ты его опять не приходишь, можно получить уже диплом биолога. Довольно интересная система, как мне кажется, очень сильно отличается от российской.

– Изучают ли студенты медицинского факультета во Франции латынь? Или только английский?

– На самом деле на моё удивление латынь здесь не используется в медицине вообще. Полностью используются только французские названия. Но, поскольку французский происходит от латыни как язык романской группы, многие названия звучат похоже. То есть это не мешает французским медикам читать литературу, где используются латинские термины.

Что касается английского, в целом французы обычно не очень сильны в знаниях английского. Те же курсы английского на университетском уровне даже легче того, что я проходила в школе в Словении и даже в России, хотя это было давно. В целом я бы не сказала, что очень высокий уровень. Но английский больше посвящён каким-то медицинским темам. В основном мы читаем научные статьи на английском, но не изучаем разговорный язык.

– А как проходят экзамены?

– На первом курсе все экзамены в основном письменные. Как правило, они состоят из тестов: вопросов с несколькими вариантами ответов. Иногда бывает несколько правильных ответов, а иногда – ни одного. Очень часто преподаватели стараются придумать каверзные вопросы.

Вопросы иногда бывают довольно сложные, иногда спрашивают какие-то детали, которые, как мне кажется, не особо и важны даже. Например, сколько аминокислот содержится в каком-то белке. Был вопрос: сколько аминокислот в такой-то части коронавируса. И нужно знать прямо точную цифру. Есть и более общие вопросы, конечно.

Есть вопросы, например, об устройстве каких-то органелл: о том, из каких частей они состоят, как они устроены, какие процессы там происходят, какие белки за что отвечают, то есть довольно подробно и за довольно сжатый период. Нужно выучить всю клеточную биологию, молекулярную биологию и генетику, основные вещи полностью освоить. То есть 1 курс сложен именно по количеству информации, которую необходимо освоить.

Экзамены бывают очень масштабными, потому что в некоторых университетах на первый курс могут принять до 3 тысяч студентов. И для экзамена некоторые университеты специально бронируют выставочные центры с огромными залами.

Ещё одно отличие от России: здесь всё очень строго со списыванием и шпаргалками. За это могут даже сразу исключить. И на экзаменах очень серьёзно следят за этим.

– А что меняется на втором курсе?

– На втором курсе меняется уже кардинально всё. Считается, что основные знания ты уже получил, поэтому дальше изучается специализированные медицинские направления. Их проходят отдельно по системам: сначала сердечно-сосудистая и дыхательная, наука о крови, затем изучается анатомия, симптоматология и так далее. То есть уже такие полезные знания, которые реально можно применять. Появляется какое-то общее понимание, как работает организм человека, откуда появляются какие-то патологии.

Я бы не сказала, что на 2 и 3 курсах учёба сильно загружена. Обычно люди их называют более «чилловыми» в том плане, что уже не нужно так много бесполезной информации зубрить. И для экзамена нужно знать в основном какие-то ключевые факты. Не нужно очень подробно что-то учить. В целом довольно приятная учёба: потихоньку проходишь системы, начинаешь понимать немного лучше, как работает организм. Изучается, например, как правильно производить осмотр пациента, в каком порядке и какие виды осмотров бывают, как подобрать правильный подход к пациенту, как работать и взаимодействовать с людьми. Также есть предметы, которые касаются этических вопросов в медицине: как правильно принимать сложные решения, как общаться с семьёй в случае сложного диагноза или смерти их близкого, например.

И потом начинаются практики. Самая первая практика ещё до начала занятий – ознакомительная – практика медсёстринского дела. На нашем факультете она проходит месяц и студент не может выбирать, где её проходить. Я, например, проходила практику в родильном отделении. По сути, ты выполняешь роль медсестры, учишься выполнять какие-то совсем простые процедуры: как поставить капельницу, взять кровь, измерить температуру.

Эта первая практика рассчитана на то, чтобы ты привык, что ты приходишь в больницу как работник, а не как пациент, просто посмотрел, как вообще работает больница изнутри. В рамках дальнейших практик ты уже выполняешь роль врача, но тоже очень маленькую: в основном, следишь за тем, что делают врачи в отделении, учишься осматривать пациента: ты можешь, например, с помощью неврологического молотка выяснить, что за патология у пациента. Ты уже к концу 3 курса должен уметь проводить базовый осмотр по основным системам: это сердце, лёгкие, неврология. Естественно, тебе не дают каких-то очень ответственных задач. В целом, это очень интересно, и студенты очень ждут этих практик. Во Франции в целом, можно сказать, идёт больший упор именно на практическую часть, чем, например, в России.

Отделение ты не выбираешь, куда тебя распределяют. Но обычно факультет выбирает больницу неподалёку, чтобы не приходилось долго добираться. Например, один месяц ты проходишь практику в отделении психиатрии, другой месяц – в хирургии, и так далее. Всё, что происходит до 6 курса вообще – это очень общие знания. Считается, что даже психиатр должен иметь какие-то базовые знания в области хирургии, например, чтобы понимать, как работает организм в целом. И уже после 6 курса ты выбираешь какую-то отдельную специальность.

– Напомни, на каком курсе ты сейчас?

– Моё обучение не совсем классическое. Я хочу стать исследовательницей. И помимо медицины я выбрала программу, которая позволяет мне также получить образование в научной сфере. И поэтому в этом учебном году я взяла академический отпуск, чтобы проходить магистратуру по вычислительной нейробиологии. В следующем же году я продолжу обучение по медицине.

– Расскажи поподробнее про вычислительную нейробиологию. Почему ты выбрала эту специальность?

– Изначально, когда я подала заявку на эту программу двойного диплома, я исходила из того, что я бы хотела больше узнать о каких-то точных науках: о математике и информатике. На 2 курсе я помимо медицины также прошла первый курс университетской математики. Этот предмет мне был интересен ещё со школы, я в него углубилась, ходила на разные олимпиады. И поэтому мне интересо продолжить его изучение, чтобы применить свои знания в интердисциплинарной сфере, связанной и с математикой, и с медициной. Лучше всего эти две составляющие соединяет вычислительная нейробиология.

– То есть, получаются, учась во Франции, можно, как в американских вузах, брать курсы по выбору?

– Я бы не сказала, что это полностью соответствует тому, что происходит в американских университетах, где повсеместно существует эта система major и minor. Такого во Франции нет. Но в медицине ты вполне можешь самостоятельно написать профессору, обратиться в факультет и сказать, что мол меня интересует курс линейной алгебры, например. И обычно профессора очень рады и идут на встречу. Но для этого нужна очень хорошая организация своего времени, потому что дополнительные курсы должны стыковаться с твоим основным расписанием по медицине.

– Расскажи более подробно про вычислительную нейробиологию, которую ты изучаешь. Что это вообще такое?

– Если кратко, это изучение нервной системы с помощью вычислительных методов. То есть используется более точный подход, какие-то математические модели, например, системы нейронов. Очень плотно эта сфера также связана с машинным обучением и искусственным интеллектом, причём в обе стороны: искусственный интеллект, с одной стороны, используется, чтобы изучать нервную систему. А с другой, знания о нервной системе используются для того, чтобы развивать дальше искусственный интеллект.

В рамках второго курса магистратуры мы изучали, например, машинное обучение, математические системы, нейрофизиологию (как устроены нейроны, головный мозг и так далее), также довольно интересный курс – Closed-loop. В рамках него изучается взаимодействие мозга и технологий. То есть, например, как работают нейропротезы. Сейчас есть много исследований, связанных с попытками вернуть человеку зрение или подвижность с помощью протезов.

Для этого нужно соответственно как-то соединить компьютер и нервную систему. Например, научиться считывать сигналы, которые подаёт нервная система, обрабатывать их и отправлять обратно. Мне кажется, это очень интересно. Этот предмет был как будто о каких-то технологиях будущего. И я была очень удивлена, до чего вообще дошла наша наука сейчас, и какие новые изобретения мы увидим в ближайшее время. Я думаю, что вполне у нейропротезов есть будущее. И лет через 10 можно будет с помощью них вернуть зрение или, например, восстановить координацию при болезни Паркинсона. У этого очень большой потенциал.

Я думаю, в будущем также возникнет много этических вопросов, насколько мы имеем право вообще изменять человеческий организм и им управлять. Речь также идёт о сборе персональных данных, об их хранении. То есть вся эта часть науки окружена большим количеством этических вопросов, на которые предстоит ответить. Но на данный момент мы всё-таки далеки от этого.

– Об этом сейчас очень многие говорят. Например, Neuralink Илона Маска.

– Мы в рамках предмета как раз затрагивали эту тему. Но в целом профессора довольно критично относятся к именно этому проекту, потому что он мало отличается от других исследований в этой сфере и по некоторым критериям даже отстаёт. Есть на самом деле другие проекты, которые даже более перспективны.